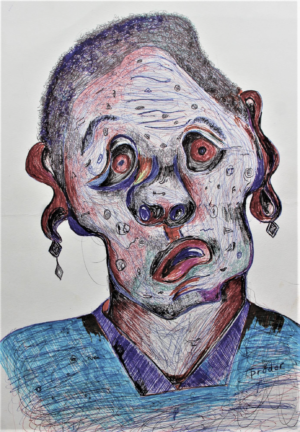

描述

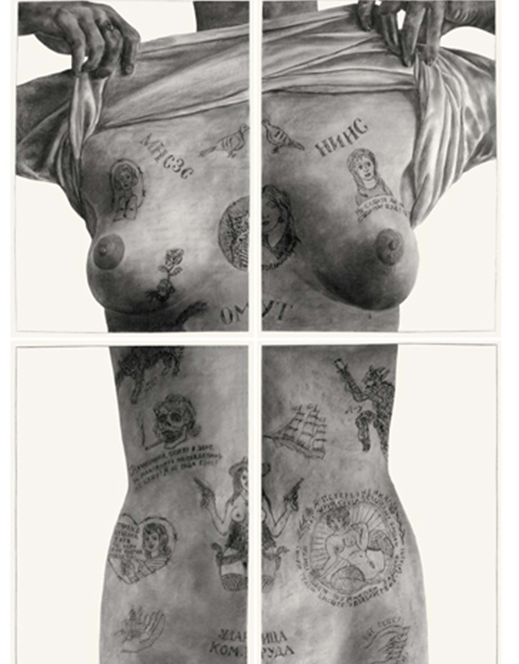

Le grand dessin au fusain de Gabriel Léger, appartient à une série de l’artiste faisant référence à la culture du tatouage qui s’ est développée avec la mafia dans les prisons de l’ère soviétique.

Impossible de m’échapper

Dieu place une marque sur Caïn, le meurtrier d’Abel avant de l’envoyer en exil. Ainsi, dans la tradition biblique se faire marquer le corps, c’est être assimilé à un paria, raison pour laquelle les tatouages ont ainsi longtemps orné les corps des prisonniers.

Le phénomène a notamment pris une ampleur toute particulière en URSS où la population carcérale a longtemps été l’une des plus importantes au monde.

Ultra répressives, les autorités russes ont envoyé quelques 35 millions de personnes sous les verrous du milieu des années 60 à la fin des années 80. Parmi elles, entre 20 et 30 millions se sont faites marquer à l’encre indélébile.

Si la pratique du tatouage en prison était déjà en cours au 19ème siècle, elle prend véritablement son essor dans les goulags staliniens avant de connaître son apogée dans les dernières années du communisme.

Rite de passage, les tatouages se conçoivent comme une carte de visite qui dévoile le parcours d’un détenu sans qu’il soit nécessaire de lui poser la moindre question. Plus un criminel est tatoué, plus son vécu est important, plus il est respecté en prison.

Si les icônes et motifs choisis empruntent autant à l’art populaire qu’à la tradition russe (église, chats, images saintes, la Madone, le Christ, architecture soviétique…), ils forment un langage, un code compris des seuls initiés et cantonné au système pénitentiaire soviétique.

Alors que se faire tatouer est interdit en prison, la pose se fait au nez et à la barbe de l’administration pénitentiaire, la plupart du temps par d’anciens artistes incarcérés.

Rétribués en sachets de thé ou en cigarettes, ils se procurent leur matériel dans les ateliers où ils travaillent en journée. Pour ce qui de l’encre, celle-ci est obtenue en brûlant le talon de leurs bottes, puis en mélangeant le liquide obtenu à de l’urine, cette dernière agissant comme un antiseptique.

Le tout est ensuite piqué sous la peau avec une aiguille ou une corde de guitare aiguisée attachée à un rasoir électrique qui fait office de moteur.

Dans de telles conditions, inutile de préciser que les infections et les fièvres post-opératoires sont monnaie courante.

Il arrive que les tatouages puissent être enlevés (avec un scalpel fait maison) lorsqu’un prisonnier perd son rang, change d’affiliation ou de style de vie.

Il se peut également que le tatouage soit enlevé contre la volonté de celui qui le porte s’il arbore un motif qu’il ne mérite pas ou qui ne correspond pas à son parcours. S’en suit généralement un passage à tabac corsé, un viol, voire un meurtre.

Dans le même ordre d’idée, les catégories les plus « basses » (les homosexuels passifs ou les mauvais payeurs aux cartes) se font tatouer contre leur gré des dessins obscènes, ou pire, un triangle avec un cœur à l’intérieur, un motif réservé aux pédophiles qui autorise les autres détenus à satisfaire leurs pulsions sexuelles sans tenir compte de leur consentement.